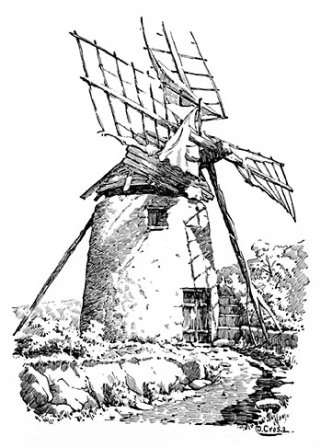

[…] Los extraordinarios de La prensa, a los que antes o después tendrán que acercarse los investigadores de nuestra cultura, son muchas cosas a la vez: geografía física y humana, territorio y hombre, campo y pueblo, historia y literatura, arte y poesía, documento gráfico, viñeta con residuos modernistas y láminas a plumilla donde Diego Crosa “Crosita” trababa muy finamente el bosque, la montaña o la paz de un jardín interior con fuentes y flores.

[…] Los extraordinarios de La prensa, a los que antes o después tendrán que acercarse los investigadores de nuestra cultura, son muchas cosas a la vez: geografía física y humana, territorio y hombre, campo y pueblo, historia y literatura, arte y poesía, documento gráfico, viñeta con residuos modernistas y láminas a plumilla donde Diego Crosa “Crosita” trababa muy finamente el bosque, la montaña o la paz de un jardín interior con fuentes y flores. Los números extraordinarios de La prensa, siempre monográficos, descubrieron lo mismo para propios que para extraños los secretos de la isla, de las islas, de sus pueblos, de sus hombres y de sus tradiciones. Muchos, entre los cuales quiero contarme, deben a los extraordinarios de La prensa el impulso inicial para llegar al mundo físico, histórico y humano de la isla […].

[…] Los extraordinarios de La prensa y “Estampas tinerfeñas” se complementan, ambos apuntan a la misma diana: llamar la atención sobre aquello que constituye el patrimonio común y en cuya conservación todos debían sentirse comprometidos y obligados. José Manuel Guimerá supo verlo bien en el prólogo que puso a “Estampas tinerfeñas”: “Hábitos, costumbres, lenguaje, tradiciones, nada muere bruscamente a semejanza del mundo físico donde tampoco muere nada en una súbita integridad. Pero pueden, sí, quedar las cosas malheridas. Malheridas por el desdén, malheridas por el olvido”.

Contra esos desdenes y olvidos lucha sin tregua Leoncio Rodríguez, porque sabe que muchos bienes están irremediablemente malheridos. Sin percatarse de que investiga en el campo de la etnografía, o a lo mejor disimulándolo deliberadamente, aborda unos temas que a su valor como testimonio cultural todavía vivo añade el de su gran variedad.

Sé muy bien que un artículo impone limitaciones y acorta espacios, pero no me resisto a destacar lo que en el campo de las artes y costumbres populares recogió Leoncio Rodríguez, y que puede encontrarse tanto en La prensa como en “Estampas tinerfeñas”. Veamos: toponimia, caminos, fuentes; el pastoreo, la pesca, los cultivos; artesanía, molinos de viento y molineros, tipos populares, las lecheras, luchadas y bandos; leyendas piadosas, la tragedia rural desencadenada por “los lloros”, la religiosidad popular, los entierros, coplas y romances, hábitos indumentarios, vocabulario campesino, etc.

El material gráfico contenido tanto en el periódico como en el libro –lo mismo fotos que dibujos– tiene hoy el gran valor de descubrirnos qué bienes culturales estaban ya malheridos: ovejeros de La Esperanza, entrañables rincones urbanos que ya no existen, el poblado de chozas de paja, bestias con sus arreos en los que se podía reconstruir la labor de los talabarteros y cesteros, molinos de viento, indumentaria tradicional, los luchadores con sus ropas de áspero lino, la arquitectura rural, las haciendas señoriales, las ermitas, los lagares, etc. Hoy nos asomamos a esa isla y descubrimos cuánto ha sufrido por obra de olvidos y desdenes. Tardío consuelo contemplarla ahora a través del testimonio escrito y del documento gráfico cuya evidencia nadie podrá negar.

Cuando Leoncio Rodríguez publica los apuntes biográficos del Dr. Juan Bethencourt Alfonso, sabe muy bien lo que hace: destacar al primer antropólogo y etnólogo de Tenerife, y en quien, con toda certeza, descubrió el camino para sus incursiones etnográficas. El Dr. Bethencourt Alfonso era el hombre de ciencia, Leoncio Rodríguez el buscador de emociones en los más ocultos rincones de la isla. Un seguidor ilustre, fiel a la senda trazada por su maestro, fue Luis Álvarez Cruz, injustamente olvidado, pues su aportación al campo de las artes y costumbres populares fue ciertamente valiosa.

Cuando Leoncio Rodríguez publica los apuntes biográficos del Dr. Juan Bethencourt Alfonso, sabe muy bien lo que hace: destacar al primer antropólogo y etnólogo de Tenerife, y en quien, con toda certeza, descubrió el camino para sus incursiones etnográficas. El Dr. Bethencourt Alfonso era el hombre de ciencia, Leoncio Rodríguez el buscador de emociones en los más ocultos rincones de la isla. Un seguidor ilustre, fiel a la senda trazada por su maestro, fue Luis Álvarez Cruz, injustamente olvidado, pues su aportación al campo de las artes y costumbres populares fue ciertamente valiosa. La subida al Teide se hace como quien cumple con un rito, y la montaña del mito del fuego sacraliza su forma rodeada de vapores amarillos, de nubes deshilachadas y de vientos helados. El viejo rito se cumple escribiendo la crónica de la ascensión; una crónica ya destinada a la antología del volcán. Los señores de la ciudad subían al Teide ayudados con media lanza de buena madera provista de regatón de hierro y rematada en lo alto con adorno de reluciente metal; quizás en el bolsillo del chaleco, como si fuese un reloj, un bello juguete con brújula, termómetro y barómetro, todo en uno.

Cuando se interna en las tierras del sur isleño lo hace como quien se asoma a un mundo casi desconocido. De este modo completa la estética del paisaje de Tenerife; la resignada hermosura de las tierras del sur frente a la exuberancia del norte. También quedó la crónica testimonial. Y después, la sorprendente toponimia, porque el bosque, el camino, la fuente, el roque, el paraje donde crece el árbol prócer, todos tienen su nombre. Y sabemos cómo se llamaban aquel hombre y aquella mujer y aquel artesano y aquel caballero de la ciudad. Porque el que testifica debe ser veraz, y Leoncio Rodríguez lo fue de corazón.

Sabía cuanto de paraíso tenia la isla y lo pregonaba desde el lado de acá, desde la orilla de la sencillez, desde donde todo puede decirse con una vehemencia poética a veces premonitoria de que también los paraísos pueden perderse. Las formas expresivas mandan mucho. Acaso por ello Leoncio Rodríguez manejó los vocativos con envidiable maestría y oportunidad. Con mucha frecuencia iniciaba sus crónicas con un vocativo y las remataba con otro, como si quisiera dejar no sólo un poco de nostalgia, sino un mucho de pena en el aire.

Yo fui amigo suyo y admirador de su obra. Más de una vez hablamos de los misterios que poco a poco se iban desentrañando de su isla. Escuchaba con mucha atención. Tenía fe en la juventud, y cuando jóvenes estudiosos, intelectuales en sus primeras andaduras; con una nueva sensibilidad, lejos de los códigos estéticos y estilísticos en que se movió Leoncio Rodríguez, elogiaban y valoraban con respeto su obra, el viejo periodista y escritor se emocionaba y lo agradecía, aunque en silencio, como era su modo de ser.

Tenía la certeza de que su obra no había sido inútil, y de que su huella, a pesar de tanta mudanza y de tanto vendaval devastador, no se borraría. Por eso estamos aquí, hablando de él como se merece y disfrutando de su valioso legado.

Luis Diego Cuscoy

Suplemento especial del 75 aniversario de la fundación de

La prensa. 15 de octubre de 1985.

EXCELENCIAS DEL PAÍS

No es necesario evocar fantásticas leyendas de poetas para hacer la apología del viejo solar isleño. Quédese para eruditos o arqueólogos el inquirir si fueran éstas las felices tierras de las odas pindáricas y virgilianas, los gratos campos cantados por Homero o los risueños jardines evocados por Petrarca; si tuvieron el privilegio de bienaventurada mansión, por cuyos bosques pasearon sus cuitas amorosas con las Sibilas los príncipes troyanos, y si son o no girones de la Atlántida, sobreviviendo a las furias del cataclismo. Y quédese para románticos y soñadores el saber en cuál de las islas tenía Armida su palacio.

No es necesario evocar fantásticas leyendas de poetas para hacer la apología del viejo solar isleño. Quédese para eruditos o arqueólogos el inquirir si fueran éstas las felices tierras de las odas pindáricas y virgilianas, los gratos campos cantados por Homero o los risueños jardines evocados por Petrarca; si tuvieron el privilegio de bienaventurada mansión, por cuyos bosques pasearon sus cuitas amorosas con las Sibilas los príncipes troyanos, y si son o no girones de la Atlántida, sobreviviendo a las furias del cataclismo. Y quédese para románticos y soñadores el saber en cuál de las islas tenía Armida su palacio. Lo indudable es que tienen derecho legítimo a que se las llame, como en tiempo de los fenicios, tierras del placer y la alegría: del placer por las bondades de su clima, eternamente primaveral; de la alegría por los sortilegios de su naturaleza, que une a la grandiosidad de sus espectáculos, a la belleza de sus puestas de sol, la placidez de sus noches de luna y la magia de sus mujeres y sus flores…

No en vano decía Plutarco, y corroboraron los más altos ingenios del mundo, que estas islas, refrescadas por las lluvias benéficas, poseen un suelo fértil, que provee abundantemente a las necesidades de un pueblo cuya vida se desliza dulcemente en el ocio, y que nada en este clima altera la pureza de la atmósfera, porque los vientos del Mediodía, al llegar a estas felices regiones, están ya amortiguados por el vasto espacio que han recorrido.

Así lo ha reputado también el sibaritismo de los pueblos ricos y andariegos como el sajón, que en bulliciosas caravanas de touristas invade las islas para disfrutar del confort de nuestro clima y de la variedad de aspectos y matices de la campiña isleña.

La naturaleza se encarga de agasajar a nuestros huéspedes, y para todo dispone de una oleada de aire puro, de un manojo de flores olorosas y de un reguero de luz y alegría con que disipar el spleen de los extranjeros, cansados de la fastuosa vida de Europa.

La naturaleza se encarga de agasajar a nuestros huéspedes, y para todo dispone de una oleada de aire puro, de un manojo de flores olorosas y de un reguero de luz y alegría con que disipar el spleen de los extranjeros, cansados de la fastuosa vida de Europa. La naturaleza, decimos, lo hace todo, lo provee todo con una esplendidez que arranca bendiciones a los enfermos, a los desahuciados de la ciencia y de la vida.

Meros espectadores, los isleños no hemos sabido hasta hoy secundar esa obra. Cuando más nos limitamos a despojar nuestra tierra de sus galas, mermando su patrimonio de belleza y sus fuentes de salud.

Puede decirse que la naturaleza es lo más regional entre nosotros. Por su gracia inagotable, sus dones excelsos, y la que pudiéramos llamar su juventud siempre perenne, es de todos los bienes el más excelso y de todas las venturas la más grande que el Dios supremo y providente ha podido derrochar sobre nuestros mares… […].

Tenerife: impresiones y comentarios, vulgarizaciones y leyendas.

Santa Cruz de Tenerife: Imprenta de La Prensa, 1916, pp. 31-33.

PAISAJE Y AMBIENTE

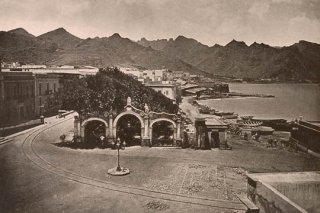

El paisaje de la ciudad, parco en matices y en belleza campesina, nos ofrece en cambio el atractivo de su gracia ribereña. Pero el marco resulta ya estrecho para el desenvolvimiento y expansión del pueblo.

El paisaje de la ciudad, parco en matices y en belleza campesina, nos ofrece en cambio el atractivo de su gracia ribereña. Pero el marco resulta ya estrecho para el desenvolvimiento y expansión del pueblo. Menos mal que el mar nos brinda recursos para todo. Y para los aficionados al “sport” y los aires y atractivos del mar, ahí están las playas de San Andrés, de Igueste y Antequera. En la primera el excursionista habrá de exponerse algunas veces a un remojón, entrando de estampía por la playa, caballero en volandas de duchos y fornidos marineros…

En Igueste verá un caserío honesto, limpio, escalonado en la loma como un nacimiento con sus zagales… En Antequera una playa amplísima, y más allá los roques de Anaga entre montañas de espuma y nubes de gaviotas blancas y azules como un emblema marino…

La población, sin embargo, siente la añoranza de las bellas campiñas, de los árboles y los aires de la montaña… El vecindario es grande, la ocupación continua y fatigosa, la gente alegre y bullidora… y todo esto requiere amplitud, libertad, sosiego en las horas libres del trabajo.

Por esto hemos dicho varias veces que la ciudad necesita unas afueras saneadas, alegres, dignas de la importancia de la urbe.

La carretera de San Andrés no resuelve ni con mucho el problema. No hay holgura, no hay belleza, no hay la sombra de un árbol amigo…

Más aceptable es el viejo Paseo de los coches, con sus adelfas cuajadas de flores rojas… Por las tardes, en esas tardes estivales, suaves y tibias como el aroma que exhala el cuerpo voluptuoso de una mujer, el paisaje os ofrece innegables encantos.

Más aceptable es el viejo Paseo de los coches, con sus adelfas cuajadas de flores rojas… Por las tardes, en esas tardes estivales, suaves y tibias como el aroma que exhala el cuerpo voluptuoso de una mujer, el paisaje os ofrece innegables encantos. En los altos cerros lejanos, el sol rebrillea con fulgores de incendio y oro viejo. Pasan y pasan, ligeros y gráciles, batiendo sus minúsculas alas en la penumbra, pájaros grises…

Abajo, en el muelle, roncas bocinas lanzan al aire sus sonidos… Una vela latina, gallarda y gentil, se agita y lucha en la lejanía… Las olas se encrespan a veces coronándose de plateadas espumas; a ratos se estrellan en los negros acantilados levantando montañas de agua…

Y, más lejos, entre brumas y celajes, obscuros y medrosos, dilatan sus enormes panzas los riscos de Anaga, mudos confidentes de los pastores, de sus querellas sordas y sus tristezas solitarias; aquellos riscos gloriosos, donde el pobre Beneharo, el rey loco, arrulló los sueños de Guacimara, su hija, la hermosa princesa de los cabellos rubios…

Por la carretera, guarnecida de árboles enclenques, raquíticos, que al cielo elevan sus brazos descarnados como si pidieran piedad por el abandono en que se les tiene, cruzan trabajadores campesinos en interminable peregrinación; llevan unos el semblante triste; otros, los más jóvenes, los de la sangre hirviente, corren y juguetean tras las hembras, bullidoras y alegres, y se dan pellizcos y se dicen requiebros zafios, o se hablan en secreto, con guiños pecaminosos en la mirada ardiente… Detrás van los viejos indiferentes y escépticos, arqueando los cuerpos de bestias cansadas, sin que de sus labios secos y mudos, como aceña sin agua, brote una sonrisa de esperanza; son ¡ay! los vencidos, los predestinados, que caminan con estoica resignación en pos de la noche…

La mar calla, solemne y majestuosa en la lontananza azul… Una banda de palomas, flotando en el espacio como un blanco oriflama, desciende de las montañas próximas y va a posarse en una azotea, erguida y misteriosa como un alminar.

Y en medio de este ambiente, entre el marco del horizonte azul, el espléndido caserío de la capital, coronado de azoteas, de palomares y penachos de humo, con sus calles tortuosas descendiendo hasta las orillas del mar, las anchas plazas soleadas, y el aristocrático y suntuoso barrio de los hoteles con sus parterres llenos de rosales… Y afuera, en la bahía, las panzas negras de gigantes trasatlánticos, arrullándose solemnes como cunas, y las velas de los barcos pesqueros, erguidas sobre las aguas como alas de cisnes en la anchura de un lago […].

Y en medio de este ambiente, entre el marco del horizonte azul, el espléndido caserío de la capital, coronado de azoteas, de palomares y penachos de humo, con sus calles tortuosas descendiendo hasta las orillas del mar, las anchas plazas soleadas, y el aristocrático y suntuoso barrio de los hoteles con sus parterres llenos de rosales… Y afuera, en la bahía, las panzas negras de gigantes trasatlánticos, arrullándose solemnes como cunas, y las velas de los barcos pesqueros, erguidas sobre las aguas como alas de cisnes en la anchura de un lago […]. Tenerife: impresiones y comentarios, vulgarizaciones y leyendas.

Santa Cruz de Tenerife: Imprenta de La Prensa, 1916, pp. 217-219.

AL REGIONALISMO POR LA CULTURA

En Canarias el sentimiento de regionalismo ha de surgir de las aulas, de las escuelas y de los Ateneos; ha de caldearse al contacto de la juventud, y ha de diluirse después en el ambiente como una oleada de oxígeno.

Nuestro país sólo puede salvarse por un esfuerzo de cultura, sólo por un esfuerzo de cultura. Éste debiera ser ideal de todos los isleños, pero especialmente de todos los jóvenes. Porque muchas veces nos preguntamos: ¿qué hacemos los jóvenes?, ¿qué aspiraciones locales defendemos?, ¿qué labor de ciudadanía realizamos? ¿qué ansias de perfección sentimos? Y no sabemos ciertamente cómo disipar nuestras dudas. Si no es, pensamos, por lo que bulle en los saraos, o en el chismorreo de los círculos, creyérase que gran parte de nuestra juventud brilla, si acaso, por su ausencia de las bibliotecas, por su alejamiento de las lides intelectuales, por su afición a lo frívolo.

Pero el alma, el nervio, el genio acometedor, la rebeldía vigorosa de la juventud no se manifiestan sino aisladamente, parsimoniosamente; cuando más con la intermitencia de una fiebre de entusiasmos, cuyo poder calorífico apenas llega a deshacer las nieves que entumecen los brazos y paralizan los cerebros y siegan las fuentes de actividad y energía. De ahí la raigambre que han llegado a adquirir entre nosotros muchas antiguallas, que, de haber actuado los jóvenes en su esfera de intelectualidad y civismo, no existirían hoy, porque de nuestras filas habrían surgido hombres capacitados que obligaran a desalojar el campo a los inservibles, o seríamos incansables voces de los afanes y necesidades del pueblo.

Pero luchar aisladamente, sin cohesión, sin plan, sin programa, como han luchado en nuestro país algunos jóvenes, por ímpetus de la sangre o por vocación del espíritu, es exponerse a la derrota, al fracaso total, muchas veces a la rechifla y el escarnio.

Los Ateneos debieran servir de baluarte a los jóvenes que vengan a levantar al pueblo de su postración, a deshacer las trabas de la incultura, y a romper las ligazones de egoísmos que lo retienen prisionero de una fatalidad agobiadora.

Habría, pues, que decir a la juventud: Agitad vuestra bandera de cultura, azotad con ella la enrarecida atmósfera, abrid una brecha a la civilización que cruza por nuestros mares, llevando el genio y la actividad de los grandes pueblos. Haced ambiente de cosmopolitismo, de modernidad, de trabajo, de vida europeizada; huid de las urracas que se ciernen sobre nuestras peñas pregonando guerras políticas, turbando el sosiego de costumbres hidalgas, nacidas de la llaneza de una raza noble, que tuvo hasta para morir la resignación suprema y el gesto bello y heroico de los hombres perdonando al que los hiere.

No realicemos labor negativa; no prediquemos el odio en nombre de viejos hábitos, de ideales llenos de mugre y telarañas con que se pretenden disfrazar antagonismos de personas, coreadas por gentes ignaras o codiciosas, que trascienden de unos pueblos a otros y de las colectividades a los municipios, a las familias y los hogares. Hagamos obra de fraternidad y pongámosle un sello de tolerancia, de libertad y mutuo respeto. En menos palabras: vayamos desde la utopía a la realidad, a las diafanidades del porvenir por las zarzas y vericuetos del presente, “a la alegría por el dolor”, que dijo Beethoven en inolvidable frase poética.

¿Cómo?– diréis. Pues haciendo un apostolado de nuestras ideas regionales, sembrándolas con la palabra, inculcándolas con el ejemplo, imponiéndolas por el propio sacrificio como se impuso la civilización a los pueblos fanatizados por la ignorancia.

De esta forma, de los rescoldos de la hoguera a que arrojemos nuestras costumbres, surgirá remozada, embellecida, purificada la sociedad isleña en que han de formarse nuestros hijos. A nosotros, acaso, no nos sea dado sino demoler los que otros han de edificar. Mas, de todos modos, las piquetas, jóvenes, os reclaman; socavad hasta los sillares más profundos; destruid las teogonías políticas que quieren amurallarnos contra toda corriente de progreso. Y haced como decía el personaje nietzcheano a sus hermanos en la guerra: ¡que nuestro trabajo sea una lucha!, ¡que nuestra paz sea una victoria!, ¡que nuestro amor a la vida sea amor a nuestras más altas esperanzas, y que nuestras más altas esperanzas sean los más altos pensamientos de la vida!

El Guanche: revista ilustrada,

nº 6. (La Habana, 30 de mayo de 1924), p. 2

LAS MERCEDES

¡Bosque de las Mercedes, en la antigua sierra del Obispo! ¡Ermita de la Virgen, a la falda del monte, “por donde van las aguas a las fuentes que hay en la ciudad”!

¡Bosque de las Mercedes, en la antigua sierra del Obispo! ¡Ermita de la Virgen, a la falda del monte, “por donde van las aguas a las fuentes que hay en la ciudad”! Bosque centenario, de frescas umbrías, de frondosos laureles, que a los extraños sorprende y maravilla, todo en él son tradiciones y recuerdos; ecos y aromas de la tierra. Tradiciones de la raza, dormida entre sus peñas, al refugio de los árboles seculares: cedros y sabinas, mocanes y barbusanos de troncos carcomidos y recios brazos, resistiendo los embates de los tiempos. Y recuerdos gratos de la infancia; marco de alegrías y escenas hogareñas, que reviven en lo más hondo de nuestro espíritu. La sonrisa de la madre anciana, presidiendo la prole festejera; las manos hacendosas tendiendo los albos manteles sobre la húmeda hojarasca, y aquellos primeros balbuceos amorosos junto a la novia encendida en rubores. Y a la caída de la tarde, el retorno triunfal: la carreta enramada de brezos y jibalberas, los “ajijides” y los estribillos, los collares de esquilas de las yuntas alborozando la campiña, mientras arriba, en los altos de la sierra, el bosque solitario envolvíase en cendales de bruma.

¡Monte de las Mercedes!... Emoción, sonoridad, destellos y matices de alma canaria; todo, hasta nuestros cantos, parece cobrar en él vibraciones y acentos inconfundibles. Cadencias de arrullos maternales. Sabor de nostalgias o de pesares hondos, como ese desconsolado lamento de la copla, vertido en languideces de folías, que tantas veces repitieron los ecos de sus montañas.

Se planta una rama seca

y vuelve a reverdecer,

pero se pierde una madre,

y esa no vuelve a nacer,

aunque se riegue con sangre…

En ningún lugar más apropiado, tan lleno de resonancias y evocaciones, pudo surgir, pues, el gran poema musical que ha inmortalizado entre nosotros el nombre de Teobaldo Power. ¡Poema en que puso su sensibilidad el artista, y la tierra toda la gama de sus sentimientos!

De ahí la devoción de Power por este bosque de las Mercedes, marco de sus “Cantos Canarios”. Ausente en Madrid, atenazado por los dolores físicos, y ya en sus delirios de enfermo, el pensamiento y el alma del artista volaban constantemente hacia el bosque. Y su mano febril escribía estas líneas a un amigo: “Nada de esto –se refería a sus grandes éxitos de compositor– es bastante a hacerme olvidar la tierra querida. Ese cielo alegre, ese aire puro y esas escarpadas peñas no los consiguen borrar estos triunfos ni los inmerecidos aplausos con que el mundo recibe mis pobres producciones”.

Y añadía, rebelándose contra el Destino fatal y las torturas corporales que le retenían en el lecho de una modesta posada madrileña: “Aún no pierdo las esperanzas de pasar los últimos meses del invierno en las Mercedes”.

¡Vana ilusión de sus pensamientos, ya en los umbrales de la Muerte!

¡Power! ¡Teobaldo Power! Juventud truncada. Gloria deshecha. Su espíritu parece vagar aún entre las humildes cabañas, captando motivos para su poema: arrullos de cunas, canciones de madres, tonadillas de mozas. ¡Desventurado artista, que tantas veces sosegó sus fiebres de gloria a la sombra de los laureles de la selva!

Bien merecía que se perpetuara su recuerdo bajo los árboles seculares que velaron los sueños del autor de nuestros “Cantos”.

Alminar de la Vega, mirador abierto a los cuatro vientos, todos los contornos del bosque recuerdan asimismo episodios memorables de la raza. Y la imaginación los va reconstituyendo en la quietud y la serenidad de las tardes laguneras mientras se tiñen de destellos rojos los horizontes y toda la campiña se envuelve en una suave tonalidad de crepúsculo. La vasta llanura, tal como la describen los viejos cronistas: rodeada al septentrión de un semicírculo de colinas, todas revestidas de agradables bosques, y al centro un lago de media milla, adonde acudían muchas aves y pastaban los mejores ganados. El puerto de Añago –hoy riente bahía de Santa Cruz de Tenerife– donde plegaron sus velas las naves conquistadoras. La crestería de las montañas de Anaga, de Roque Negro y los Dos Hermanos, revestidas de balos y cardones, única túnica vegetal capaz de velar las desnudeces y cicatrices de los monstruos de piedra que se alzan a lo largo de la cordillera. Marco de proezas guanches; refugio de héroes y de heroínas que parecen vagar aún como espectros por las agrestes soledades: Afur, Beneharo, Ruimán, Guacimara… princesa disfrazada de pastora, apacentando ganados en los dominios de Zebensaya…

Dentro, a lo largo de los senderos del bosque, cada recodo nos va señalando también un rincón, un remanso, un nombre conocido. “La Mina”, el “Llano de los Loros”, la “Cruz del Carmen”… Cada cual con sus características y su ambiente distinto. Unos, como brechas abiertas para sorprender los secretos del bosque, la virginidad de la selva. Otros, como remansos de paz y de silencio, con sus grutas revestidas de helechos, (¡la “Madre del Agua”!), o sus manantiales ubérrimos, fluyendo entre sombríos túneles o altas cascadas… ¡El “Llano de los Viejos”! Gruta o palacio tal vez de aquellas “harimaguadas” de los bosques, ninfas indígenas, coronadas de flores silvestres. Y por último, la “Cruz del Carmen”, en un claro de la cumbre, bajo la alegre luz cenital, tan pronto bañada de sol como encubierta por la niebla. Cruce obligado de traficantes, de los que van para las Montañas o vienen de la Almáciga, rendidos de las sesenta vueltas del camino.

La caravana de todo el año, con igual trajín, con los mismos caminantes de siempre. E idéntico dialogo cotidiano: “¡Con Dios vecino!” –“¿Llueve por las Carboneras?”–“Lloviznando estaba”.Así un día y otro, con el mismo ritmo de vida.

Sólo en algunas ocasiones, un suceso solemne, que pone una nota de emoción en el ánimo de todos. ¡El paso del Viático!

Todavía suena a lo lejos la campanilla en el silencio del bosque, y ya se postran de rodillas hombres y mujeres.

–¡El Señor Sacramentado!

–¿Para quién será?

Y pasa el párroco, sobre la jadeante cabalgadura, el paraguas abierto y las estolas flameando al aire.

Delante, el labriego investido de acólito, portando las alforjas con los sagrados ornamentos.

Y se aleja la comitiva. Y vuelve a ponerse en marcha la caravana. Después, la ceremonia solemne al fondo de las Montañas. El Viático que entra en humilde choza, y a la puerta la vecindad sobrecogida de fervor, orando por el enfermo que van a “administrar”. Otras veces, el trámite breve, expeditivo, del responso desde la cumbre. O el gesto campechano y liberal del viejo párroco, que cuando le mostraban lo alto del precipicio donde había de ejercer su ministerio, blandía el hisopo y refunfuñaba por toda oración:

–¡Con Dios, hermano! ¡Como guirre vives; como guirre mueres!

De las galas del bosque, de la variedad y riqueza de su flora, prodigáronse en elogios cuantos naturalistas y escritores de fama le visitaron. Bory de St. Vincent, el ilustre autor de “Ensayos de las Islas Afortunadas”, que estuvo en Tenerife en 1808, decía años después en París: “La selva de La Laguna está siempre presente en mis recuerdos. Tal fue la impresión que me causaron sus producciones y sus sombras”. Y el célebre botanista mostraba en su herbario las plantas más originales que él había recogido.

M. Berthelot, otro gran enamorado del bosque, lo describe después en todo el esplendor de su flora, con especies tan originales como la “genista canariensis” (“Retama de Canarias”), peculiar de esta selva. “Del lado de Bajamar y el Valle de la Goleta –escribía el sabio botanista– destacábanse los sanguinos, marmilanes y brezos de escoba. Hacia Taganana abundaban las especies más variadas, y cerca de la Punta del Hidalgo, los renuevos de las sabinas y los almácigos sombreaban los distritos del Sabinal, que ocupaba antiguamente una extensión de cuatro leguas de largo por media de ancho.

Las masas de verdura se extendían sobre los bordes del Valle y cubrían todas las alturas. Laureles, viñátigos y barbusanos constituían las especies más abundantes. En las crestas de los cerros, los tilos sobresalían por su esbeltez, mientras las hayas y las hijas formaban grupos aparte sobre la orilla oriental. Crecían los follados al abrigo de los laureles y el “convólvulo” de las Canarias se enredaba como una liana en las ramas de los árboles más grandes. Los helechos cubrían el suelo y las jibalberas de hojas florecidas y el bicaro de los guanches serpenteaban en guirnaldas alrededor de los viejos troncos. En los barrancos crecían los mocanes y aceviños, la canarina de grandes campanillas, zarzaparrillos y labiadas de flores balsámicas. Verdura sin cesar renaciente, reunión de vegetales distintos, en medio de aquel rocío vaporoso que penetra la vegetación y hace correr la savia a torrentes”.

Más tarde, manos destructoras fueron mermando el rico patrimonio forestal, y los ejemplares más notables, las especies más curiosas, desaparecieron en gran parte, como tantas otras galas de la flora canaria: tirsos cargados de flores azules, mocaneras y madroños con frutos, tilos y viñátigos, “de tan elevadas cimas, que las palomas salvajes que en ellos se refugiaban estaban fuera del tiro de los cazadores”.

¡Famosos árboles indígenas, tronchados por la barbarie o arrasados por la codicia! […]

Estampas tinerfeñas. Santa Cruz de Tenerife, ca. 1940, pp. 101-106.

¡SI YO FUERA CONCEJAL EN LA LAGUNA!...

[…] Habría, pues, que dedicar en lo sucesivo preferente atención a construir jardines, a continuar la obra de embellecimiento iniciada por el señor Ascanio y Nieves, de grata memoria, y proseguida por otros alcaldes, de la cual es el mejor pregón ese florido remanso de la Plaza de la Junta Suprema, antiguo Juego de los Bolos. El momento no puede ser más propicio, ahora que las aguas del Norte –nuncio de fecundidad y riqueza para la vega lagunera– dejan oír ya su alegre murmullo a las puertas mismas de la población. Llaman, y nuestras flores serán las primeras en recibirlas, alborozadas. Preparemos, pues, para el hada viajera, portadora de poesía, un lecho de mullidas alfombras…

[…] Habría, pues, que dedicar en lo sucesivo preferente atención a construir jardines, a continuar la obra de embellecimiento iniciada por el señor Ascanio y Nieves, de grata memoria, y proseguida por otros alcaldes, de la cual es el mejor pregón ese florido remanso de la Plaza de la Junta Suprema, antiguo Juego de los Bolos. El momento no puede ser más propicio, ahora que las aguas del Norte –nuncio de fecundidad y riqueza para la vega lagunera– dejan oír ya su alegre murmullo a las puertas mismas de la población. Llaman, y nuestras flores serán las primeras en recibirlas, alborozadas. Preparemos, pues, para el hada viajera, portadora de poesía, un lecho de mullidas alfombras… Sí; jardines, alamedas, rosaledas…Jardines en la vieja Plaza de San Cristóbal, enlazándolos con los que ya parten de la Cruz de Piedra hasta la antigua capilla donde moran los restos del Guanarteme. Jardines en la sombría Plaza de Santo Domingo, que bien podía llevar el nombre del venerable P. Anchieta por colindar con la casa y huerta donde vivió el célebre Apóstol del Brasil, fundador de San Paulo. Y jardines, ¿por qué no?, en la ancha y destartalada Plaza de San Francisco, que acaso fuese un lugar adecuado para dar albergue a aquel “Jardín Canario” con que soñaba el ilustre alcalde y sabio botanista, don Domingo Bello Espinosa. Sería un centro de recreo para el turismo y de gran interés científico para los que desconocen las bellezas y originalidades de la flora canaria, ausente de nuestro cosmopolita Jardín Botánico. Ese museo, esa hermandad de plantas isleñas, en ningún sitio estaría mejor situado que en La Laguna, corazón de la isla, estuche de las más puras esencias de la tierra.

Diseminados en los nuevos jardines, entre sus frondas y surtidores, se alzarían los bustos de esclarecidos laguneros, no consagrados aún en mármoles ni bronces, sin faltar el de aquel insigne patricio, académico y publicista, Ministro de Indias y consejero de Carlos III, don Antonio Porlier, Marqués de Bajamar, que no sé por qué razón no figura entre los nombres que ostentan las calles de la ciudad. De seguro que en esa lista de hijos beneméritos de La Laguna, “ni están todos los que fueron ni son todos los que están”.

También habría que cumplir el acuerdo municipal de rendir un homenaje al gran poeta Manuel Verdugo, dedicándole una fuente alegórica: una fuente que yo me imagino orlada de rosas blancas y fragantes como una ofrenda helénica, y un manantial de aguas cristalinas, con brillantes “burbujas”, como la poesía del inspirado cantor de “Alcibíades” y de La Laguna “con posmilla”. Ese tributo, ese acuerdo municipal tan honroso y grato, lo debe estar aguardando el ilustre vate, con irónica sonrisa y resignación estoica, entre las sombras entristecidas de su retiro…

Con estos temas, yo haría un artículo en serio, justificando por qué y para qué quisiera ser concejal… nominativo se entiende, porque me reconozco incapaz para una empresa de tal monta. De todos modos, propondría que se llevase a las ordenanzas municipales un decreto prohibitivo de encajonar las huertas y “trazos” de la vega con altos muros de mampostería o cemento armado, como se ha hecho en alguna parte de la Avenida de San Diego; estimularía con premios, como acostumbra el Cabildo, a los propietarios que embelleciesen las cercas de sus fincas, y pediría a quien corresponda que mande a repoblar los eucaliptos de la carretera de Tejina y restablecer las plantaciones de retamas y geranios en las cunetas.

De este modo, haríamos todos de la vieja ciudad de los Adelantados una nueva y flamante Ciudad Florida... ¡Ciudad de luz y colorido, acogedora y risueña, alegre y sonora, con rumores de fuentes y canciones de colegialas en sus alamedas!

He aquí, a grandes rasgos, lo que este “clásico” del viejo periodismo propondría a la juventud de hoy. Ésta bien pudiera ser la misma “peña” del Ateneo, que supo sobrellevar los tiempos difíciles con ánimo sereno y voluntad firme, y en la cual, por lo que veo y aplaudo, hasta los que peinan canas se tornan jóvenes o se imaginan serlo, que eso también es juventud… ¡juventud que no se acaba!

Y nada más. Ya conocéis mis planes ¡Ah, si yo fuera concejal en La Laguna!...

La Laguna, ciudad de recuerdos. Biblioteca canaria, 1948.